Carcinoma esofageo

Il carcinoma dell’esofago è una neoplasia relativamente rara, che rientra nel gruppo di patologie con caratteristiche cliniche aggressive e ad alta letalità, presentandosi spesso già in stadio avanzato al momento della diagnosi. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è purtroppo ancora scadente. La definizione di nuove e migliori strategie terapeutiche e l’attenzione alla prevenzione primaria sono le sfide attuali e future per il contrasto dell’elevato tasso di mortalità (1,2).

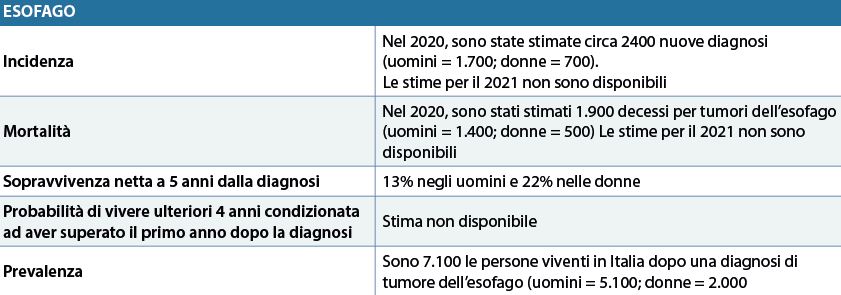

In Italia, nel 2020 sono state stimate circa 2400 nuove diagnosi di tumore dell’esofago, con incidenza maggiore nel sesso maschile e un rapporto di circa 2-5/1 rispetto alle donne. I tassi di incidenza più elevati si registrano nelle regioni del Nord-Est ed in Lombardia, mentre risultano essere più bassi nelle regioni del Sud. Il tumore all’esofago è un tumore con alta letalità: la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 13% negli uomini e del 22% nelle donne (1,2).

L’eziologia del carcinoma dell’esofago è multifattoriale e i fattori di rischio sono variabili in relazione alle diverse aree geografiche e all’istologia (1).

In Europa, i fattori di rischio principali sono alcool e tabacco, e l’aumento di incidenza nelle donne sembra essere correlato all’aumento dell’abitudine tabagica che si è registrata negli ultimi anni (1).

Il rischio di sviluppare il carcinoma dell’esofago in soggetti che contemporaneamente consumano alcool e tabacco aumenta di circa 100 volte (1).

Per l’adenocarcinoma dell’esofago, il fattore di rischio principale è il reflusso gastroesofageo e l’insorgenza di esofago di Barrett, spesso derivati da obesità e fattori dietetici errati; ad oggi, nei paesi occidentali l’adenocarcinoma è l’istotipo maggiormente rappresentato (1).

Sono riconosciuti anche fattori genetici predisponenti l’insorgenza del tumore dell’esofago: la tilosi (rara sindrome a trasmissione autosomica dominante, nella quale circa il 95% dei soggetti sviluppa un carcinoma squamoso dell’esofago), la sindrome di Plummer-Vinson (in circa il 10% dei soggetti affetti) e l’acalasia (in cui il rischio di degenerazione neoplastica è sino a 30 volte superiore rispetto alla popolazione generale) (1).

I due istotipi più frequenti sono il carcinoma squamoso (più frequentemente localizzato nel terzo medio dell’esofago) e l’adenocarcinoma (frequentemente derivante da un pregresso esofago di Barrett, localizzato soprattutto nel terzo distale) (1).

Il percorso diagnostico-terapeutico del paziente con nuova diagnosi di carcinoma dell’esofago deve basarsi su una valutazione multidisciplinare (chirurgo, oncologo medico, radioterapista, endoscopista, anatomopatologo, otorinolaringoiatra e nutrizionista), in modo da garantire al paziente le migliori cure integrate per ottenere le maggiori possibilità di controllo della patologia e, quando possibile, di guarigione; l’approccio multidisciplinare è necessario per valutare il miglior percorso di cura sulla base dei due istotipi principali (2).

Nei casi di tumore dell’esofago limitati a mucosa e sottomucosa, il trattamento endoscopico è l’opzione terapeutica di prima scelta (2).

Nei casi di tumori in stadio iniziale, in pazienti fit per chirurgia, l’esofagectomia è il trattamento principale, con l’obiettivo di una resezione chirurgica radicale (R0), indipendentemente dall’istotipo. La chirurgia dell’esofago, gravata da elevata morbidità e mortalità, deve essere effettuata in centri specialistici con una expertise (2).

Nei tumori squamosi localmente avanzati potenzialmente operabili, l’approccio chemioradioterapico neoadiuvante è raccomandato; per i pazienti che ottengono una risposta completa, il trattamento chirurgico è riservato ai casi di recidiva locale (2).

Nell’adenocarcinoma localmente avanzato, potenzialmente la chirurgia mantiene un ruolo centrale, le varie opzioni di trattamento comprendenti la chemioradioterapia neoadiuvante, la chemioterapia perioperatoria e la chemioterapia neoadiuvante (2).

La chemioterapia adiuvante è raccomandata solo nell’adenocarcinoma, a differenza dei tumori squamosi, dove è raccomanda la sorveglianza, a prescindere dal rischio di ricaduta. (2).

Nella fase avanzata, ad oggi la chemioterapia è l’unica strategia terapeutica a disposizione per entrambi gli istotipi: in pazienti in buone condizioni cliniche senza comorbidità è raccomandato un trattamento polichemioterapico (combinazione di platino e fluoropirimidine), indipendentemente dall’istotipo (2).

Dati recenti e promettenti sull’utilizzo dell’immunoterapia nel carcinoma dell’esofago hanno aperto uno spiraglio per il loro utilizzo nel futuro.

- Linee Guida AIOM Tumori dell’Esofago, edizione 2019

- I numeri del cancro in Italia, rapporto AIOM-AIRTUM 2021

Servizio scientifico offerto alla Classe Medica da MSD Italia s.r.l.

Questa pubblicazione riflette i punti di vista e le esperienze degli autori e non necessariamente quelli della MSD Italia s.r.l.

Ogni prodotto menzionato deve essere usato in accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto fornito dalla ditta produttrice

IT-PDO-00002-W-01-2024